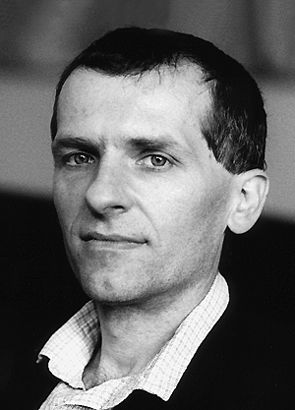

Jan Faktor

Jan Faktor, freischaffender tschechischer Schriftsteller; seit 1978 in der DDR als Kindergärtner, Schlosser, Übersetzer tätig und in der inoffiziellen Literaturszene engagiert.

Aus einem Artikel in der Berliner Zeitung anlässlich der Döblin-Preisverleihung 2005 an Jan Faktor:

Positives aus dem Dichtergarten des Grauens

Keine Romane! Der experimentelle Autor Jan Faktor erhält den diesjährigen Alfred-Döblin-Preis.

Sollte ich mein eindrücklichstes Bild von Jan Faktor beschreiben, so wäre es wohl das: Mitte der neunziger Jahre sehe ich vom Balkon der damals noch am Majakowskiring ansässigen Literaturwerkstatt aus im Garten diesen schmalen Mann, wie er, eben noch mit Rollschuhen seine Runde auf der Bühne drehend, plötzlich in den Liegestütz ausweicht und – das Gewicht so ausbalancierend, dass sein Körper nur auf den Armen zu schweben scheint - seine Texte vorliest. Ich hatte sämtliche Protagonisten der Prenzlauer-Berg-Szene bis dahin für ausgesprochen unsportlich gehalten.

In diversen Abhandlungen, die über den literarischen Underground der achtziger Jahre in der DDR geschrieben wurden, wird der Name Jan Faktor in einem Atemzug mit Stefan Döring und Bert Papenfuß genannt. Jan Faktor war der "Schalksnarr" (Adolf Endler) der Szene. Seine seriellen Texte über einen Mann namens Georg gerieten im Vortrag zu Performances, die mitunter solange dauerten, wie die Stimme durchhielt. Sie betrachteten den deutschen Wortschatz quasi von außen. Faktors Muttersprache ist Tschechisch, die Großmuttersprache Deutsch. »das Zukünftige wird immer zukünftiger/das Sorgende immer sorgender/ und/ das Hiesige immer hiesiger«, hieß es in dem 33-seitigen Text »Georgs Sorgen um die Zukunft« von 1982/83, der sowohl mit der Grammatik als auch mit der Sucht nach Übertreibungen in einer ideologisierten Sprache spielte.

Der 1951 in Prag geborene Jan Faktor war der Liebe wegen 1978 nach Deutschland gekommen. Daraus wurde eine Partnerschaft – seit 28 Jahren ist er mit der Psychoanalytikerin Annette Simon verheiratet. Sie haben gemeinsam Texte aus dem Tschechischen nachgedichtet, anfangs auch die Faktors, und 2000 den gemeinsamen Essayband »Fremd im eigenen Land« veröffentlicht, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, deren gemeinsamer Kulminationspunkt die Ereignisse des Prager Frühlings 1968 sind, die Jan Faktor als Siebzehnjähriger vor Ort erlebte.

Eine Anpassung an die danach herrschenden Verhältnisse war ihm nicht mehr möglich. Ein Studium der Datenverarbeitung brach er nach drei Semestern ab und arbeitete in diversen Jobs, unter anderem zwei Jahre als Lastenträger in den slowakischen Bergen. Bis 1989, als der Band »Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens« in der Reihe »Außer der Reihe« des Aufbau-Verlages erschien, hat sich Faktor fast ausschließlich in der inoffiziellen Literaturszene engagiert und sie nicht nur durch seine experimentellen Texte, sondern auch durch Manifeste und »Selbstbesudelungen« bereichert und schon 1987 eine radikale Selbstüberprüfung der unabhängigen Literatur gefordert, lange vor den Auseinandersetzungen um die Stasiverstrickungen des Untergrundes von 1992.

Im Jahr 2000 hat er sich in seinem Aufsatz »Warum aus uns nichts geworden ist. Betrachtungen zur Prenzlauer-Berg-Szene zehn Jahre nach der deutschen Einheit« noch einmal selbstkritisch zu Wort gemeldet. »Wenn man sich den heutigen Zustand der ›Szenerie‹ anschaut, müsste folgende nüchterne Generalisierung erlaubt sein: ALLES IST BEIM ALTEN GEBLIEBEN. Damals befanden sich die sogenannten Prenzlauer-Berg-Autoren außerhalb des offizielle Geschehens, heute sind sie am Rande oder unterhalb der Schwelle, an der die großen oder größeren Verlage sie hereinzubitten gewillt sind.« Der Grund ist nach Faktor die Missachtung der Leser durch die Autoren. Nach »einem Jahrzehnt (und mehr) der Rebellions-Pflege und ihrer Vervollkommnung« könne man die »eingeübten Kampf- und Abwehrstrategien« nur schwer ablegen.

Ein Verdikt der Szene hieß: keine Romane. Faktor selbst hat das Ende der achtziger Jahre selbstironisch mit seinem wunderbaren Text »Georgs Sorgen um die Vergangenheit in 828 Kapiteln. Ein Kompaktroman in 2482 Sätzen« unterlaufen. Jedes Romankapitel hat drei Unterkapitel, die nur aus einem Satz bestehen. In Kapitel 1.3. heißt es »Ich heiße Georg und bin froh, daß es mir keine Schwierigkeiten mehr macht, über meine Vergangenheit zu sprechen«.

Um aus diesem Satz einen lesbaren Roman zu machen, bedurfte es einer langjährigen Einübung epischer Praxis mit Sackgassen und einem Umweg über die »Prosa der Dinge«. Für einen gleichnamigen Vortrag fing Jan Faktor 1996 an, Gebrauchsanweisungen aus DDR-Zeiten zu sammeln und mit dem hochkomischen sprachkritischen Diavortrag »Mein Leben als gebrauchsangewiesener Mensch« durch Literaturhäuser und Bibliotheken zu ziehen. Das war nichts für die Puristen des Literaturbetriebes.

Nun fiel die Wahl der Jury des diesjährigen Alfred-Döblin-Preises unter 752 Einsendungen auf Jan Faktors Romanmanuskript »Schornstein«. Der Ich-Erzähler Schornstein, einen Vornamen hat er nicht, aus Berlin-Pankow ist reichlich neurotisch, vor allem was seine und die Ausscheidungen anderer angeht, aber er hat seine Gründe. Er hat eine Blutkrankheit, die nur durch eine regelmäßige Blutwäsche gelindert werden kann. Diese Behandlung aber wird eines Tages von der Krankenkasse nicht mehr gezahlt, weil aussagekräftige Studien über deren Wirksamkeit fehlen. Wegen der Seltenheit der Krankheit lassen sich keine statistischen Beweise liefern.

Schornstein kämpft im Kostüm des Michael Kohlhaas gegen Windmühlenflügel und lernt seltsame Menschen wie die Trinker um die streng riechende Frau Schwan kennen, die den Werbetexter zum Leidwesen seiner Frau Anne seltsam anziehen. Wie in seinen Gedichten, blitzt auch hier der Schalksnarr durch, und das Lachen bleibt mitunter im Halse stecken. Faktor bedient sich einer drastischen Sprache, politischer Unkorrektheiten, dem Mut zur Häßlichkeit, verbunden mit Schamlosigkeiten bis zur Schmerzgrenze.

Wie René Magritte sein Bild einer Pfeife mit dem Spruch »Ceci n est pas une pipe« untertitelte, ist die Geschichte des Schornstein in ihrer Direktheit eine Vortäuschung von Wirklichkeit.

In den »Gedichten eines alten Mannes aus Prag« hatte Jan Faktor 1983 geschrieben: »Ich bin ein Schriftsteller ohne die Möglichkeit zu publizieren«. Mit Literaturbetrieb ist es ein bisschen wie mit gesetzlichen Krankenkassen. Ist man einmal draußen, kommt man schwer wieder rein. Jan Faktor hat zwar einen Preis gewonnen, einen Verlag, der seinen Roman veröffentlicht, hat er noch nicht.

Annett Gröschner, Berliner Zeitung

Bücher

Fremd im eigenen Land?

Annette Simon und Jan Faktor versuchen die politischen und gesellschaftlichen Konflikte ihrer ostdeutschen bzw. osteuropäischen Vergangenheit zu reflektieren und zu analysieren. Ausgehend von den unterschiedlichen Erfahrungen mit dem Prager Frühling 1968 setzen sie sich mit den Verhältnissen in der DDR auseinander. Auch heute, nach der Vereinigung Deutschlands, versuchen sie sich politisch und intellektuell klar zu positionieren.

Annette Simon im Psychosozial-Verlag: Versuch, mir und anderen die ostdeutsche Moral zu erklären (3. Aufl. 2000)